C’est notoire : le péplum de Stanley Kubrick n’est pas tout à fait « de » Stanley Kubrick. En 1960, pour la première et unique fois de sa carrière (il ne tarderait pas à s’éloigner définitivement du système hollywoodien pour ne plus devoir revivre une telle expérience), il se retrouvait aux manettes d’un projet sur lequel il n’avait pas un contrôle artistique satisfaisant : ni droit de regard sur un scénario trop angélique et moraliste à son goût, ni mainmise sur une distribution prestigieuse où chacun avait son mot à dire sur le film, ni surtout le précieux final cut. Qu’à cela ne tienne : dans ce péplum racé mais gravé dans le marbre (et inversement), la mise en scène tranchante et implacable tâche de passer outre la signifiance manichéenne de l’écriture et des jeux d’acteurs, pour transmettre un peu de l’intransigeance désenchantée du cinéaste.

Dans les filets du vouloir-dire

Au commencement, déjà, était l’ego. En 1959, vexé de s’être vu priver du rôle-titre de Ben-Hur, Kirk Douglas, star devenue depuis peu producteur, décrète qu’il montera son péplum à lui. L’histoire de la révolte des esclaves de la République romaine au 1er siècle avant J.C., menée par le gladiateur Spartacus originaire de Thrace, lui paraît un sujet tout indiqué, tout comme le rôle du chef des révoltés est pour lui une évidence. Alors le politique s’en mêle, avec l’opposition farouche de Douglas à un maccarthysme alors en déclin. Il jette son dévolu sur la narration romancée des événements publiée en 1950 par Howard Fast, écrivain « blacklisté » pour son appartenance au Parti Communiste américain. Plus audacieux encore, il embauche pour l’adaptation le scénariste Dalton Trumbo, autre victime de l’HUAC, qu’il insiste pour créditer sous son vrai nom au générique, lui qui travaille depuis neuf ans sous pseudonymes et prête-noms : c’est là le premier coup porté à une « liste noire » hollywoodienne qui ne va plus tarder à devenir caduque. Le politique se fait aussi une source de malentendus à ce stade, lorsque producteur et scénariste souhaitent faire de cette adaptation un reflet de préoccupations politiques : tandis que Trumbo entend y faire passer un commentaire sur la guerre froide et la politique américaine contemporaine, Douglas, sioniste convaincu, y voit de son côté une possible métaphore de l’histoire du peuple juif. Des affres de la « gauche hollywoodienne » de l’époque.

Quel que soit l’équilibre trouvé entre ces deux perspectives de l’histoire de Spartacus, le film, lui, prend déjà une direction toute tracée, avant même qu’un réalisateur soit sur l’affaire. Envisagé au moins autant comme une métaphore que comme une narration en soi, le récit du soulèvement des esclaves d’une République romaine vivant ses dernières décennies se voit chargé d’un manichéisme lui-même sous influence qui imprégnera le film final tout entier. Aux opprimés, les légitimes élans vers des idéaux d’équité et d’autonomie, un parcours renvoyant aux épreuves bibliques (entre Exode et Passion du Christ), mais aussi le manque de relief des individualités entièrement vouées à l’incarnation d’un discours humaniste sans ambiguïtés, à l’image d’un Spartacus bien lisse, même animé par la prestance et la fougue de Kirk Douglas. Aux oppresseurs, le portrait d’une superpuissance décadente, au sein de laquelle s’affrontent élitisme patricien et appel démagogique à la plèbe, dirigée par des personnages ambivalents louvoyant entre pulsions plus ou moins avouables (ah, le général Crassus draguant son esclave Antoninus par une métaphore alimentaire !) et soudains accès de noblesse d’âme. Pour porter l’image de cette grandeur de Rome rongée par la vérole, un trio de tête qu’on est en droit de trouver moins fade que Spartacus, incarné par une délectable brochette d’acteurs britanniques : les excellents Ustinov et Laughton, et un Laurence Olivier un peu plus raide mais digne.

Une caméra pour glaive

Dans ce projet bien balisé, le réalisateur choisi par la production doit supporter la bride du cahier des charges. Le chevronné Anthony Mann est le premier à s’y essayer : il est remercié par Douglas au bout de deux semaines de tournage pour des raisons assez floues, et remplacé illico par un Stanley Kubrick alors âgé de 32 ans, qui a dirigé l’acteur sur Les Sentiers de la gloire en 1957. Si ce réalisateur, dont la jeunesse inquiète les studios, appréhende sans trop de problèmes la logistique d’une ampleur à laquelle il n’a jamais été confronté jusqu’alors, sa vision personnelle et un brin totalitaire de son art se trouve très vite à l’étroit dans ce projet où il n’est considéré que comme un exécutant, un rouage dans une grosse machine. Durant toute sa carrière, Kubrick ne concevra la création cinématographique qu’en imposant fermement ses vues sur le processus tout entier, de l’écriture jusqu’au montage. Or sur Spartacus, entre un scénario verrouillé qui lui laisse bien peu de place pour exprimer la vision pessimiste de l’humanité qui est la sienne (et qu’il a déjà manifestée dans ses films précédents), une star qui se mêle de tout sur le plateau jusqu’aux positions de la caméra, des seconds rôles qui ont eux-mêmes tâté de la mise en scène et ne se privent pas de donner leur avis, enfin un final cut auquel il ne peut espérer aucun droit, l’artiste doit batailler ferme pour exister et respirer un peu.

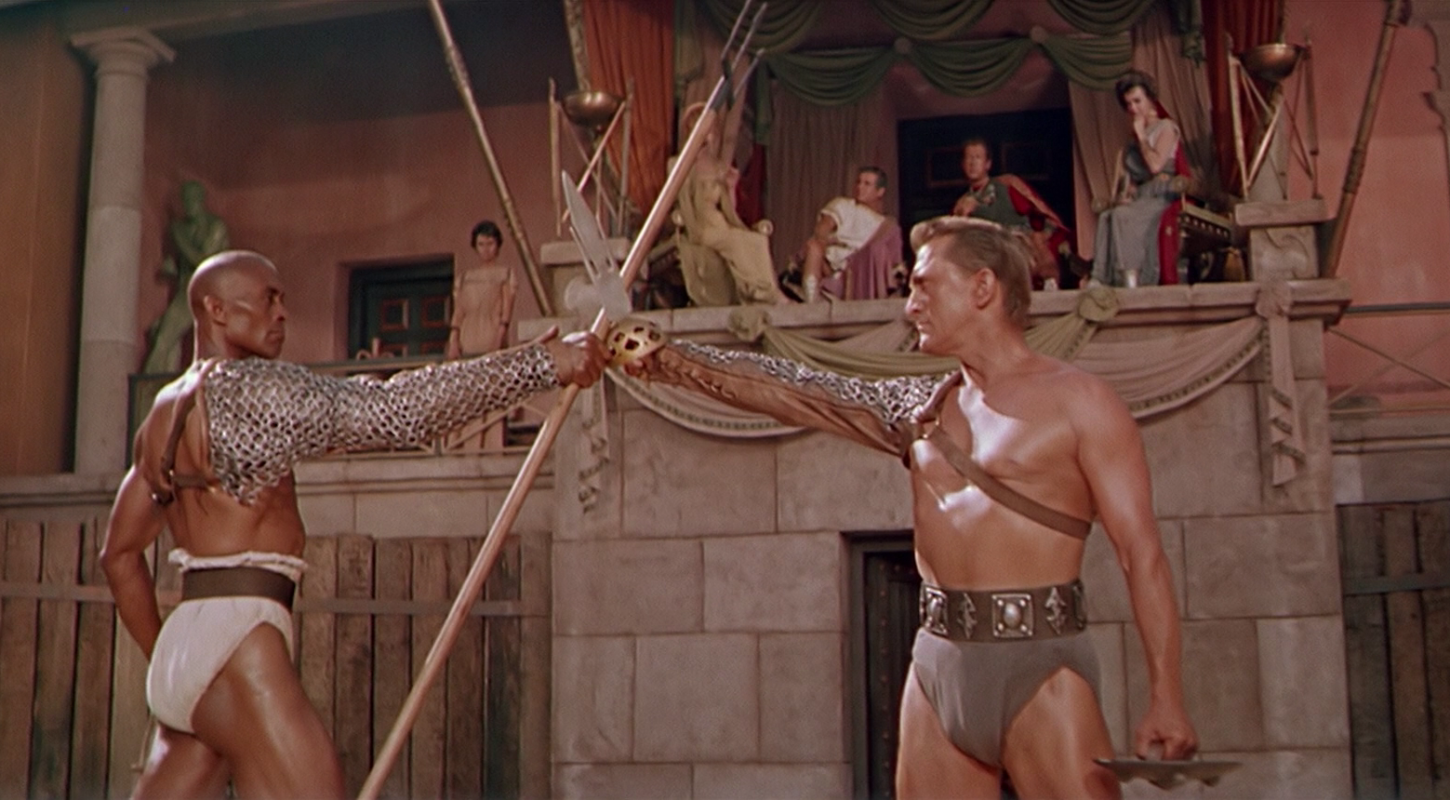

C’est par la maîtrise de l’image et de la logistique que Kubrick va s’assurer malgré tout un espace de création tout en s’accommodant — pour cette fois — de son manque de liberté artistique. S’arrogeant, rare liberté, le contrôle total de la photographie du film, imposant son perfectionnisme sur le réglage des scènes d’action, il se met à la tâche d’offrir un spectacle d’une flamboyance particulière, ne reculant pas devant la violence graphique. Combats de gladiateurs et scènes de bataille réglées au millimètre jusqu’au moindre démembrement, meurtres lents sous une caméra implacable (comme la mise à mort du gladiateur numide Draba, amplifiée par la profondeur de champ au premier coup avant que son sang gicle sur la joue du Romain qui l’achève) : dans ces multiples éclats de furie meurtrière, le cinéaste trouve une niche pour laisser percer, via sa mise en scène, des fragments de son intransigeante vision de l’humain, même s’il se serait bien passé de la démarcation manichéenne héros/salaud rendue ici incontournable. On le sent un peu plus à l’aise avec la première partie du film, la captivité d’un Spartacus enfermé dans un cachot (la caméra elle-même n’entre qu’en descendant l’escalier), dépossédé de son corps et de son intimité (on guette avidement son activité sexuelle, on le peint en guise de démonstration), que dans la seconde où les esclaves libérés se gorgent de bons sentiments, de promesses de Terre promise et de liberté pour les générations futures. Mais au bout du compte, le divertissement hollywoodien qu’il livre au forceps possède une virulence qui le place au-dessus de la mêlée de son genre — moins pour l’audace du spectacle que pour la fermeté de regard dont on devine cette audace comme un écho, même lointain.

Stanley Kubrick, Benoît Smith

Stanley Kubrick, Benoît Smith